ハスヨガマガジンの「インナーマッスルの素朴な疑問|使える解剖学」でインナーマッスルについて触れました。

ヨガに限らず、様々なエクササイズでインナーマッスルの重要性が解かれていますね。

そこでこの記事では、インナーマッスルの構造と役割という視点からのトレーニングについて考えてみたいと思います。

インナーマッスルはトレーニングできるのか

インナーマッスルという言葉を聞くようになって大分経ちます。

ヨガのプラクティスでは、体幹やコアとして主に脊椎の筋肉や腹横筋、骨盤底筋群などを意識するように言われることがあります。

しかしながら深層の筋肉と言われているように、意識することがそもそもできないのがインナーマッスル。

それをトレーニングしようというのはかなりハードルが高いように思えます。

インナーマッスルの役割

アウターマッスルは関節を曲げたり伸ばしたりなど、見た目にもわかりやすい動作と直結していていますが、インナーマッスルの役割はアウターマッスルよりも深層で骨や内臓を支えることです。

例として脊椎のインナーマッスルで考えてみます。

脊椎は頸椎・胸椎・腰椎で緩やかなカーブを作ることで、直立歩行できるようにバランスを保っています。

これを支えているのが、脊柱起立筋群よりも深層にある多裂筋やお腹周りの腹横筋などです。

呼吸をしたり別のところに視点を変えたり、ちょっとした動作でも脊椎のカーブは変化していて、多裂筋や腹横筋を使って微妙なバランスをとり続けています。

インナーマッスルのトレーニングとは何か

つまり、起き上がっているだけでインナーマッスルは使われているのです。

身体のバランスをとるため以上のことをして脊椎のカーブを歪めるとすれば、インナーマッスルではなく、アウターマッスルの出番になるでしょう。

ですから、バランスをとりながら起き上がっているだけで、ある意味トレーニングはされていると考えられます。

縮まっている筋肉ではトレーニングできない

ところが、私たちはストレスなどで身体を緊張させていて、脊椎を構成する椎骨と椎骨の間(椎間板)を潰してカーブを歪め、脊椎を縮めている状態が日常となっています。

前提としてインナーマッスルが縮まって使えない状態が普通なのです。

ですから、椎骨と椎骨のすき間が広がるようにして、脊椎がいつでも自由に動いてバランスをとれる状態にすることが優先されます。

脊椎のインナーマッスルを鍛えるというより、使えるようにすると言った方が合っているでしょう。

まとめ

脊椎だけではなく、全身のあらゆるインナーマッスルがストレスなどによって緊張して固まってしまい、本来の自由度がなくなっています。

鍛えるという思考そのものがストレスとして筋肉を緊張させることもあるので、「それぞれの関節が自由に動ける状態」を作ることがインナーマッスルのトレーニングのスタートなのかもしれませんね。

↓元ネタのハスヨガマガジンの記事↓

↓インナーマッスルが自由に動ける身体の使い方のヨガを体験するなら↓

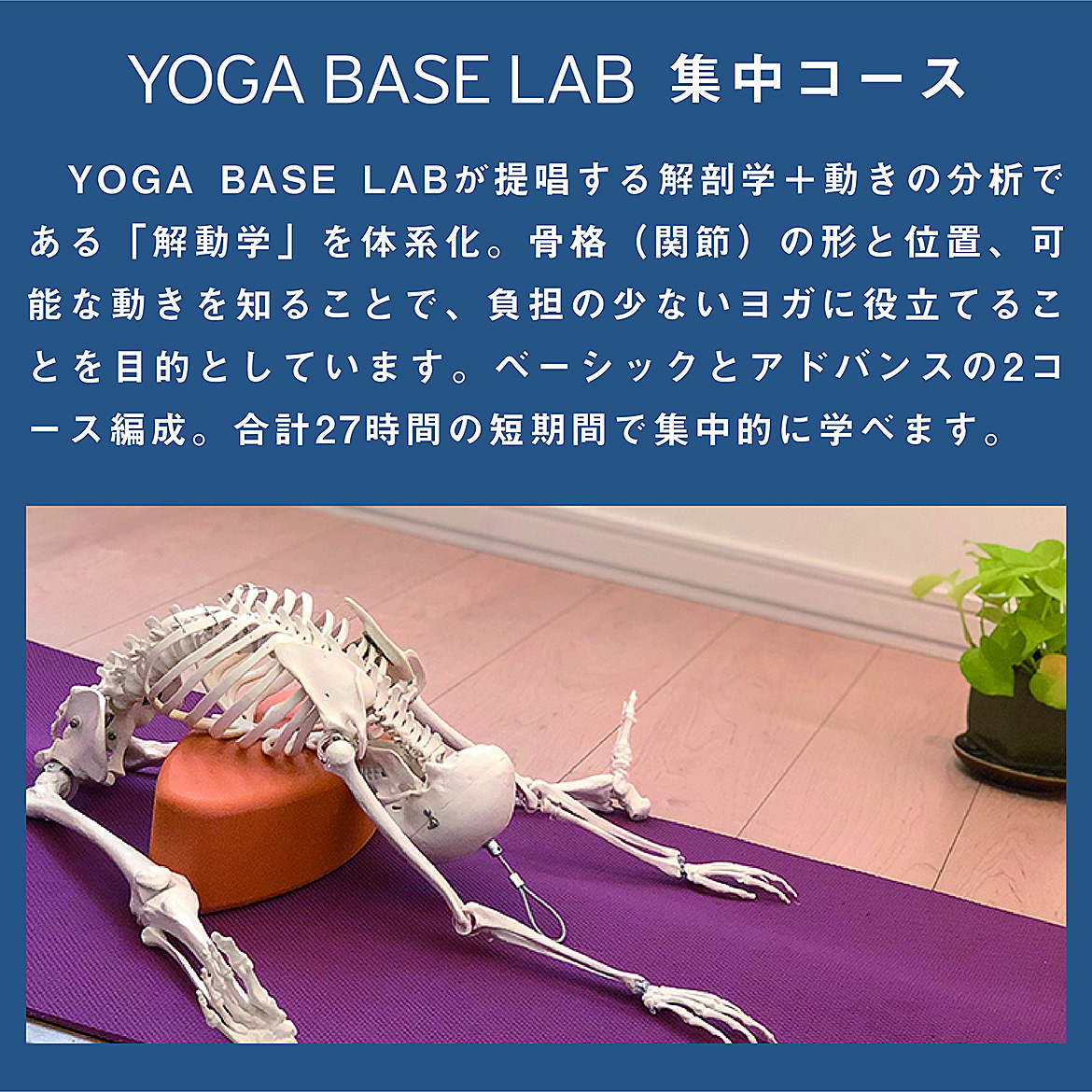

↓解動学(解剖学+動作の分析)を学ぶなら↓