前の記事で擬態語などの曖昧な表現や特定のイメージによって、身体を部分的に固めてしまった筆者の経験を紹介しました。 そしてハスヨガマガジンの「ヨガの心地よい感覚を生徒さんに受け取ってもらいたい。どうやって誘導する?ヨガインストラクターのスキルアップ」では、どう動いてポーズに入るかという身体の使い方を考えて誘導すると提案しました。

これらを踏まえて、身体の使い方にフォーカスして誘導することについて考察します。

言葉やイメージに合わせようとして苦しくなる

床にフワッと手を置こうとして、手は柔らかそうに動いているものの肘や肩は固まる。

腹式呼吸でお腹を風船のように膨らませてと言われて、忠実に膨らませようと胸や背中を固める。

それが筆者の身体が現実にはやっていたことです。

腹式呼吸ではそこに固執するあまり、胸や背中を固めて呼吸をすることが習慣となり、咳が止まらなくなることさえありました。

視覚的なイメージを言葉にするなど常に模索していた

またRYT200を取得してからは、インストラクターとしてどんな言葉を使って誘導するかをずっと悩んでいます。

イメージトレーニングが注目されていたこともあって、「このポーズのこの動きにはどんなイメージがいいか」などと思案したものです。

同じイメージでも思い浮かべるものは人それぞれ

お腹を風船のように膨らませるというのもイメージトレーニングのひとつです。

でも、膨らんで空中に浮かぶ風船を思い浮かべるのと、しぼんでいるゴム風船に空気を送り込む様子を思い浮かべるのとでは、身体に入る力の具合が違ってきます。

どちらを思い浮かべるのか、あるいはもっと違う状態を思い浮かべるのかなど、イメージから受け取るビジョンは人それぞれです。

筆者の場合は、風船に一生懸命空気を送り込む様子だったので、身体が余計に力み、あまり良い効果が得られなかったというわけです。

身体の構造とそれに伴う動きは事実

どう考えれば、どう表現すれば、もっと効果的・効率的にヨガができるのか模索して、行き着いたのが身体の構造とそれに伴った動きでした。

自分の身体がどのような構造をしているかというのは、動かしようのない事実です。

そして、その事実のみにフォーカスすることで、必要以上に身体を緊張させることが少なくなりました。

今では解剖学的に理解した上で、「だからこの関節こう動く」という理論を言葉にするように心掛けています。

お腹を風船のように膨らませるを解剖学的に考えると

お腹に空気は入りません。

空気は肺にしか入らないのです。

そして、広がった肺に押されて内臓がお腹の方へ移動します。

外からみると、お腹が膨らんでいるかのように見えるのです。

筆者はこれを知ったとき、「お腹に空気を送り込む必要はないんだ」と認識してラクになりました。

おわりに

私たちは自分の身体について勘違いをしたまま、無理やり動かしていることが多々あります。

身体を動かしていて、痛い、苦しいと思ったときは、この勘違いが度を越しているときです。

でも、自分の身体がどのような構造になっているかを理解して、その構造に合わせて動けば、少なくとも痛い、苦しいということにはあまりなりません。

解剖学に基づいてどう動くかを考えてみるのもいいのではないでしょうか?

↓合わせて読みたい↓

↓元ネタのハスヨガマガジンの記事↓

↓身体の使い方を重視した陰ヨガを体験↓

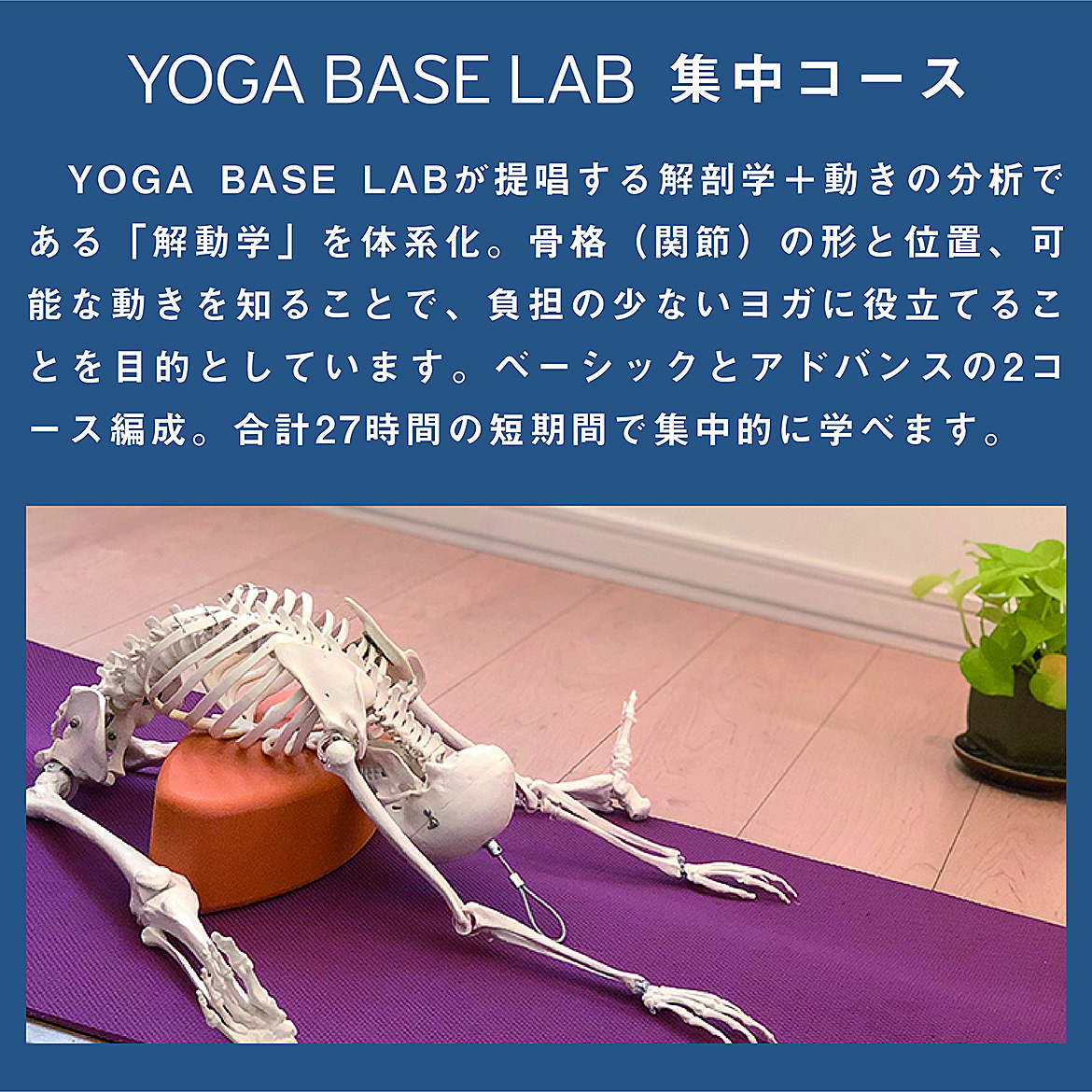

↓解動学(解剖学+動作の分析)を学ぶ↓