ハスヨガマガジンの「牛の顔のポーズの“痛い”“できない”、それってホント?動きを分析しよう あし編」では、頭からお尻まで連動して動けると思いながら座ることを、脚を組む最初のポイントとして挙げました。

なぜ脚に上半身が関係するのでしょう?

この記事では、頭や体幹と脚の関連性についてお話していきます。

座るときに何をしている?

ヨガのレッスンで座位のポーズをするから座るように指示されたら、どのように座りますか?

体育座りであれ、あぐらであれ、お尻を床に着けることを意識するでしょう。

そうすると床にお尻を押しつけようとして、下の方に向かうベクトルの力が全身に働きます。

脊椎が押しつぶされて股関節が動きにくくなる

次に体幹の軸となる脊椎について考えてみます。

脊椎は24個の椎骨と骨盤の一部である仙骨・尾骨がS字のカーブを描くことで、バランスをとりながら様々な動作に対応しています。

脊椎の上には頭が乗っていて、こちらも脊椎が常にバランスをとっています。

ところが刺激が多い現代社会では、頭を脊椎の方に引っ込め、脊椎を縮める(緊張させる)のが習慣となってしまっています。

上から押しつぶされてたS字を思い描いてみてください。

押しつぶされた状態では脊椎は自由に動けません。

座ろうとするときも、脊椎は押しつぶされたままでお尻を床に着けようとしています。

股関節は骨盤と接していますから、押しつぶしの影響は股関節にも出て、股関節を窮屈にするのです。

ホッとする座り方が余計な緊張になる

また、床にお尻を着けた瞬間に、思わず坐骨の後ろの方まで床に押し付けたくなりませんか?

それが何となくホッとするというか、落ち着くというか。

でも、そのホッとする座り方が押しつぶしを余計に深めてしまうこともあります。

座る前に脊椎の押しつぶしをなくそう

このように、頭から脊椎、骨盤と上から順に押しつぶされていることによって、股関節の動きを制限するという事態を招いているのです。

そのため、頭を脊椎の方に引っ込めるのをやめて座るのが大切なのですが、「引っ込めないようにしよう」と思ったところで、それがそのまま身体で実行できるわけでもありません。

そこで、頭、脊椎、骨盤、脚がつながっていて、連動して動くことを思い出してみてください。

脊椎が押しつぶされているときは、たいてい全身が連動していることを忘れているからです。

頭や肋骨、腰、お尻のことをイメージしながら、ユラユラ揺れてみるのもいいでしょう。

また、実際に頭頂部や尾骨、坐骨を触って、「自分の上半身はここからここまである」と上半身の長さを感覚で思い出すのもいいと思います。

おわりに

全身が連動しているというのは当たり前のようですが、知っている割にそれを身体が実践していないことがあります。

脊椎の押しつぶしもいつの間にか起こっているものです。

だから、座位のポーズはどう座るかというところから始まっています。

いきなり座る前に少し考える余裕を作ってみてはどうでしょうか?

↓合わせて読みたい↓

↓元ネタのハスヨガマガジンの記事↓

↓座り方までわかる陰ヨガを体験↓

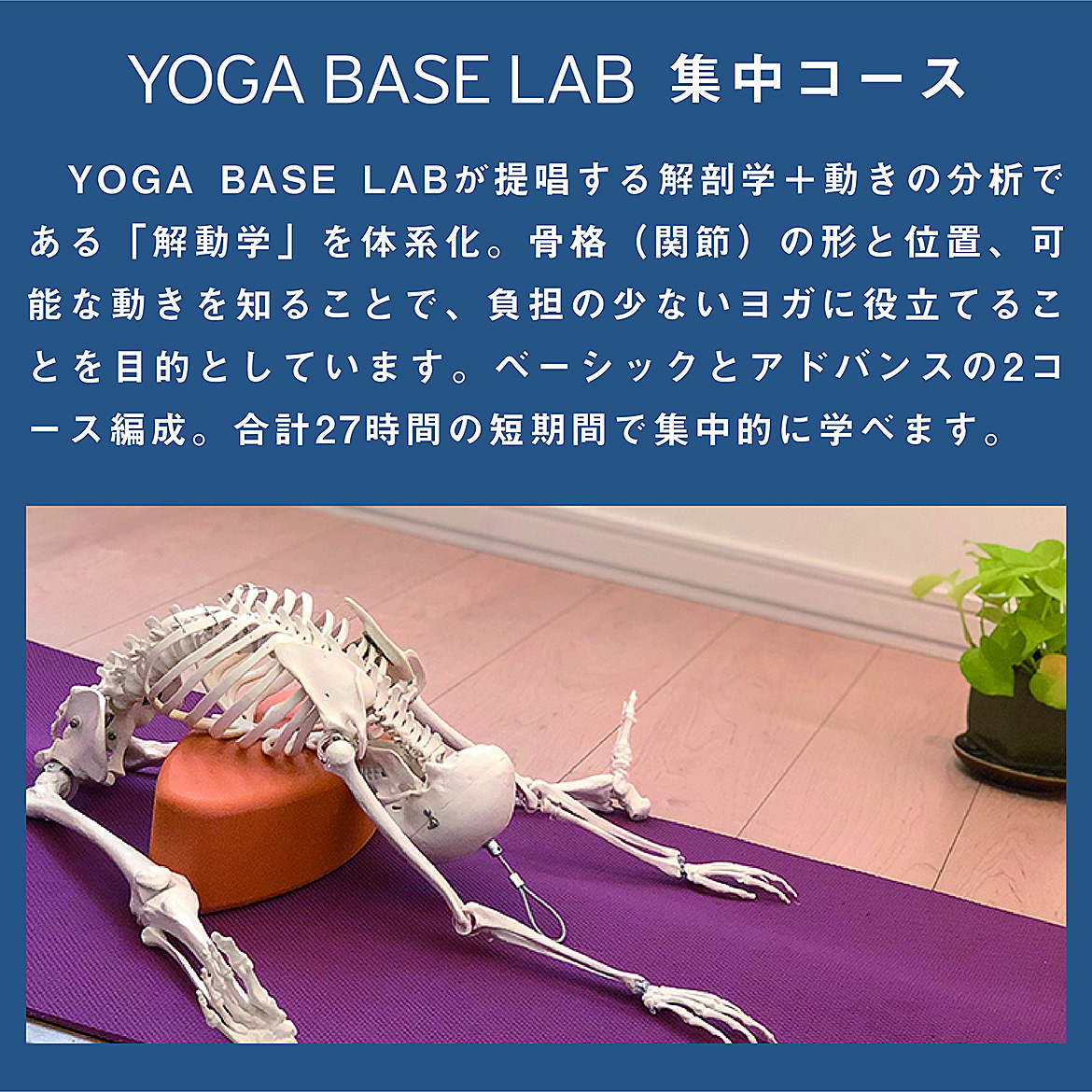

↓解動学(解剖学+動作の分析)を学ぶ↓